四川在线记者 袁城霖 达州频道 刘晓慧 摄影报道

“再喂1个月就出塘。”8月28日,达州万源市竹峪镇檀木寨村高密度养鱼基地,村党支部书记贺永龙铲了一撮箕饲料投入鱼池中央,四周的黄辣丁溅起水花快速游去,争相觅食。“目标是喂到二两重,现在估计有一两四五了。”

眼前的高密度养鱼基地,占地1亩,有两排共8口鱼池,每口直径8米、高2米,容量100立方米。鱼池内,底部环壁安装的增氧管,不停地吐着手指大小的氧气泡。

鱼池里密集的鱼儿。

高密度体现为,每口鱼池喂养了17500尾鱼,8口鱼池收获时能产出2.8万斤。“如果按设施渔业技术标准养殖,数量和产量都要翻一番。因为我们第一次养殖,喂养比较保守。”贺永龙说,同等面积的普通土塘,每亩产出量大约只有四五千斤。

不仅产量高,高密度养鱼生长速度大约比土塘快1个月。“鱼池空间小,鱼儿的活动量小。”在贺永龙眼中,鱼池每天换水1-2次,相当于是流水养鱼,鱼儿还有品质优势。

优点多,难题也不少。

该基地前年建成,去年引进一名业主养鱼,可没2个月就失败了,鱼儿几乎全部死了。“缺蹲点技术员,技术掌握差,不知道什么时候该增氧、用药。”竹峪镇镇长龙静说。

今年,在托底性帮扶中结对帮扶竹峪镇的达州东部经开区,投入28万元购买了鱼苗,把基地重新利用起来,产出效益归村集体所有。对养鱼颇有兴趣的贺永龙担任“首席”技术员。

高密度养鱼基地。

“我们去过很多地方‘取经’学技术,也请专家过来提建议。”龙静说,关键是鱼池溶氧量应保持在5-8毫克/升的区间,溶氧量过低鱼儿会缺氧而死、过高则会得气泡病。

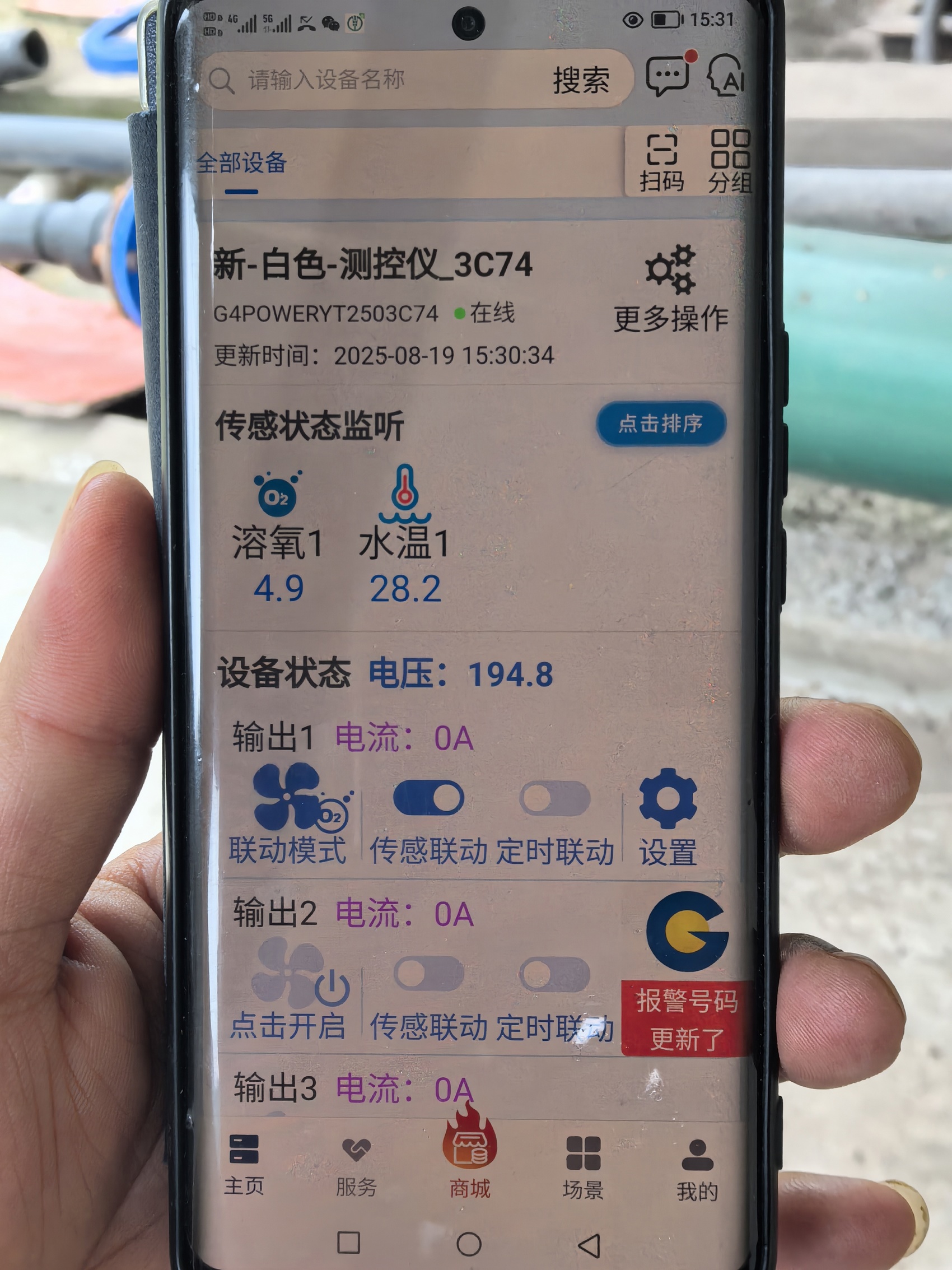

基地里的增氧机带着“呜呜”声不停运转,挂在墙上的显示屏实时显示溶氧量、水温等数据。这些信息同步出现在贺永龙手机上的一款软件里,“能够在线监测和远程控制。”

龙静总结,安全经济高密度养鱼,需具备两大硬件条件:稳定供电和充足水资源。他们在增氧机旁放置了一台备用柴油发电机,鱼池早晚各换一次水的水源,引自溶洞山泉水。若山泉水干涸,可从基地旁的月滩河抽水,只不过这会抬高成本。

鱼池的溶氧量、水温等信息,可在线监测和远程控制。

4月底投苗以来,基地的鱼苗损耗率低,生长速度正常。龙静认为,他们已经掌握了高密度养殖技术。“这个基地有示范意义,可能会带动万源其他地方也发展高密度养鱼。”他解释,尽管万源雨量充沛,但囿于绵绵大山地貌等因素,自然水域水产养殖面积不大,设施养鱼是产量提升的重要手段。

记者从万源市农业农村局获得一组数据,近年万源水产品保持着5%左右的复合增速,去年鱼产量增至3680吨,但仍从市外调鱼1500吨以上。换句话说,万源鱼市场缺口约三成。

导致这一境况的另一主要原因是,万源属山区气候,冬季气温低,不适宜温水性鱼类生长,全年养殖周期短。

为提高本地产品市场供给率,万源一方面采取开发水域滩涂、利用新建水库、挖潜池塘和稻田、发展设施养鱼等“多条腿走路”方式,尽可能扩大水产养殖面积。另一方面,万源推广冷水鱼资源,养殖重口裂腹鱼、鲟鱼等适宜本地发展的冷水鱼和亚冷水鱼品种。

鱼池里密集的鱼儿。

万源市水产工作站站长张飞介绍,高标准化设施化养殖将成为主流水产养殖模式,强调高密度、高产出、高效益,“高密度水产养殖占地面积小、产出高,是适宜万源水产提能的重要模式之一。”

眼下,檀木寨村隔壁的竹峪镇大柏树村,正建设一个更大的高密度养鱼基地,共12口直径13.8米的鱼池,总容量3500立方米。此外,万源市官渡镇、草坝镇、庙子乡已建起高密度养鱼基地,总容量7920立方米。

放眼万源全市,当地计划借助托底性帮扶、东西部协作、定点帮扶等力量,在后河、大竹河、白沙河等主要河流沿岸,尝试发展更多设施养鱼项目。万源正在洽谈招引一个面积50亩的设施渔业项目,建成后将成为全市最大的水产基地。