四川在线记者 袁城霖 达州频道 刘晓慧

“这是晚熟果,皮厚一些。”8月19日,达州万源市魏家镇楠木坪村,巴山硒李专业合作社理事长王米友新摘了一筐脆李,他说,晚熟果批发商采摘的地头价是3.5元/斤,早熟果皮薄、口感更好,批发价能达到10元/斤。他得意的“代表作”是,今年有4万斤脆李销往泰国。

在魏家镇,脆李不愁销路,且价格可观,带动了村集体经济增长、村民务工增收,是富民产业。不过,脆李产业奔向成功之路并非一帆风顺,而是历经了10年的曲折探索。

新鲜采摘的巴山硒李。图据万源融媒

连续4年大面积裂果,避雨大棚挽救了产业

今年55岁的王米友皮肤黝黑,作为巴山硒李专业合作社理事长,他操着一口普通话。2006年,这位浙江台州人经相熟的工友介绍,来到魏家镇发展肉牛养殖产业。

“有300头黄牛、80余头水牛的规模,但并没有养很久。”王米友记忆犹新,那个时候,魏家镇至万源城区110公里全是泥土毛坯公路,开车需要7小时。一旦下雨,很长一段时间内,稻草、玉米秆等养牛饲料就拉不回来。

缺少饲料,规模养牛就无从谈起。他想了一个办法,既降低来料不足的影响又能给村民增加收入——把牛分发给村民散养,长到育肥牛后,每长重一斤支付给村民6元。不过这种模式并未获得成功。

2010年,王米友放弃了养牛。经朋友推荐,他考虑种植脆李。“当时宣汉县庙安镇一棵脆李树的年收入超千元,被称为‘千元树’。”

有了上一次的失利,王米友做决定更谨慎。

在王米友看来,除了收益高,李树对土壤适应性强、种植管理几乎不受化肥等供应制约,是脆李产业的优势,能够有效降低风险,但真正种起来可能会有意想不到的困难。

王米友(左)与种植户张林生讨论硒李种植管理。四川农村日报全媒体记者刘佳摄

彼时,魏家镇也在寻找种植经济作物增收的出路。王米友和镇村干部、100多名村民前往阿坝州茂县和宣汉县庙安镇等地考察,主要是筛选品种和学习种植管理技术。

考察期历时两年,最终得出结论,脆李适合在魏家镇海拔800米左右的山区种植,并且早晚温差大的特点,对脆李口感有利。

2013年,种植脆李在魏家镇铺开,王米友首批发展了800亩,另有165户村民也零星种了一些,面积从数亩至数十亩不等。此后三年,合作社的脆李规模以每年1500亩的速度增长,到2016年增至6300亩。

也是在2016年,首批种下的脆李开始产果。那是让王米友欣喜的一个丰收季,“800亩脆李卖了103万元。”

正当王米友和其他村民,期盼着次年收入再上一个台阶之时,等待他们的是迎头痛击。

2017年至2020年连续4年的夏季,倾泻而下的暴雨致使还未成熟的脆李裂果。“几乎卖不出去,更别提卖出好价钱,产业几近崩溃。”王米友说,他被迫削减种植面积,全镇不少种植户无奈退出。

过程中,王米友并非没有努力补救。他每年都联系科研院所的专家前来把脉问诊,相继采取了树干环切以及给李树补钙、补硼等办法,始终没有见效。

他还四处征集建议,听说甘肃种植樱桃修建了避雨大棚,抱着试一试的心态,2019年他首先试验给8亩脆李建了避雨大棚。

魏家镇巴山硒李产业园建起避雨大棚。图据万源融媒

“我亲眼看到了露天脆李在暴雨中逐渐裂果,而大棚中的脆李完好无损。”王米友清楚记得那天是2019年7月4日,凌晨5点多他赶到大棚里,一直待到上午10点多钟,“实践证明,由于脆李皮薄,加上处在生长阶段,经不住暴雨滴落的击打,导致果子开裂。”

终于找到了破解裂果的办法,从2020年开始,在浙江舟山市普陀区东西部协作资金支持下,魏家镇脆李基地逐步建棚,产业走上正轨,成功创建为达州市现代农业园区。今年,浙川东西部协作资金又支持新建避雨大棚50亩。

如今,凭借万源作为全国三大富硒带之一的土壤优势,魏家镇擦亮“巴山硒李”“魏李好”脆李品牌,全镇种植面积3900余亩,带动了邻近的万源市草坝镇、玉带乡和巴中市通江县至诚镇等地推广种植。

万源市魏家镇擦亮“巴山硒李”品牌。图据万源融媒

产业链“缺啥补啥”,销售“多条腿走路”稳定收益

今年,魏家镇“巴山硒李”最高售价25元/斤。魏家镇党委书记苟华鑫说,脆李在管理上追求精细化,大果的量多,带来了更高的收益。

王米友告诉记者,他从村民手中流转土地种植脆李,再把脆李园返包给村民管理,每亩每年管理费600元,“按标准化技术,负责施肥、剪枝、疏枝、疏果等全过程管理。”此外,返包果林产出的一级果、二级果、三级果,分别按每斤6角、4角、2角给予村民奖励。

尾果、小果的鲜果销售收益相对较低,魏家镇建起李子果酒加工厂,通过加工提高附加值。

“在东西部协作资金支持下,脆李产业链缺啥补啥。”万源市农业农村局总农艺师童其洪说,脆李量大、上市期集中,无法长期存放,东西部协作资金安排项目对应建起了冷藏库,实现了分级销售、错季销售和加工果酒等“多条腿走路”,果农增收更稳了。

魏家镇李子果酒产品。川观新闻记者袁城霖摄

记者从东西部协作普陀驻万源帮扶工作队获悉,今年东西部协作资金计划投入300万元,用于改造提升巴山硒李产业园100亩,新建避雨大棚50亩,改造园区附属设施和采购果酒生产设施设备等。

统计显示,2020年以来,东西部协作资金引入先进农业科技资源,支持巴山硒李智慧农业发展,先后建成避雨大棚530亩、产业园喷药系统800亩、加工用房1830平方米、升级改造果酒生产用房2000平方米、气调库2733立方米,建立100亩硒李品种研发改良试验基地,持续推进品种改良,为稳定增收夯实源头支撑。

村民采摘脆李。图据万源融媒

龙头业主引领乡村产业发展,群众年入270余万元

如今,魏家镇村民就近务工有多种选择,可以到硒李产业园管理李树、到果酒加工厂做工,到茶园务工、南瓜基地务工等。

王米友介绍,他曾经的肉牛养殖基地1800亩,后来通过“以商招商”模式引入一位同乡业主建起茶园,今年,他又瞅准市场在楠木坪村建起1700亩南瓜种植基地。

做强硒李产业,带动了茶叶、南瓜产业发展,一名龙头业主引领乡村产业发展的模式在魏家镇具象化。

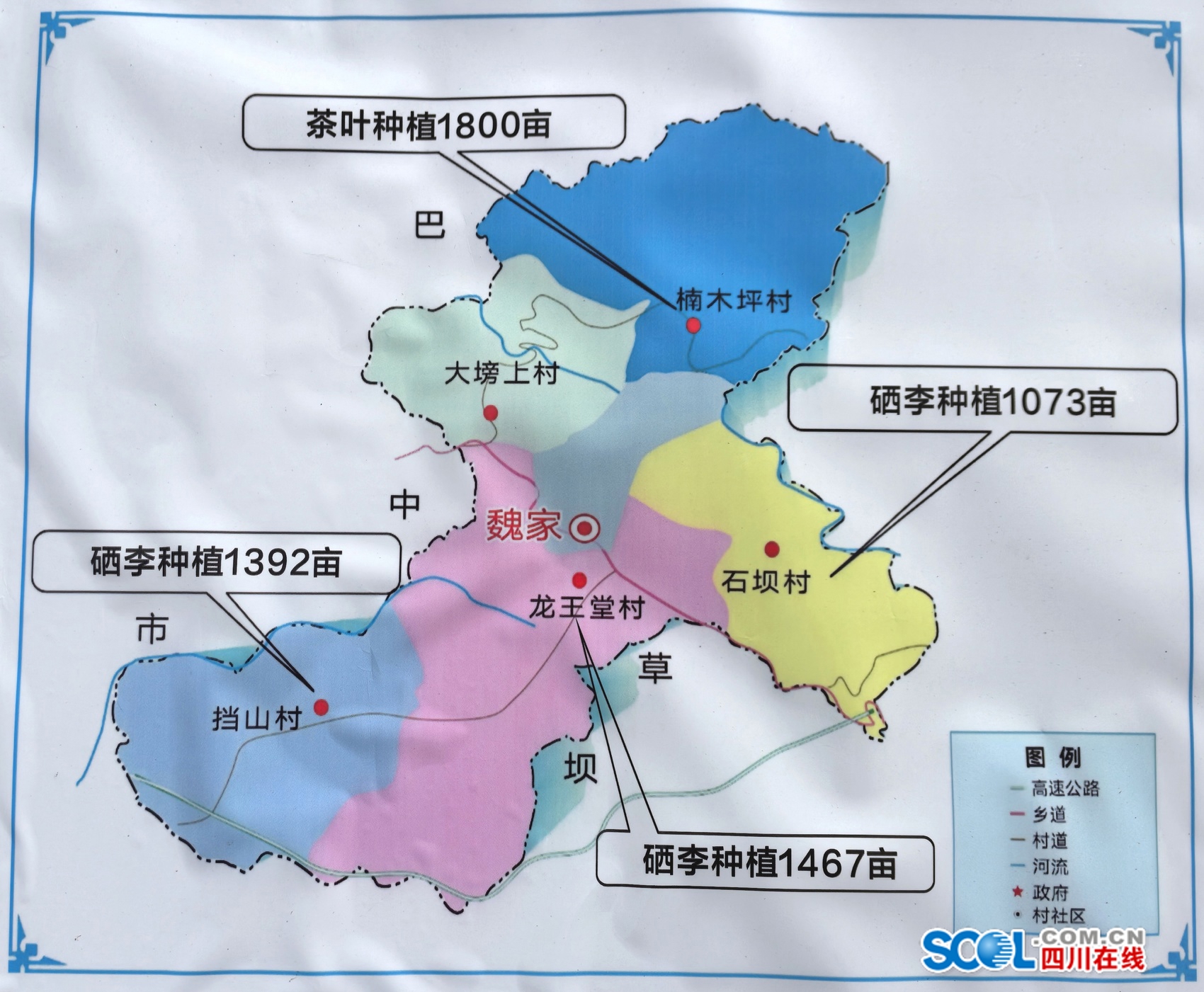

魏家镇产业地图。川观新闻记者袁城霖摄

楠木坪村村民郭辉说,他在村里年务工收入2万元左右。去年,全镇年就近劳务群众1.32万人次。

苟华鑫算了一笔账,茶园劳务开支80万元/年,脆李、南瓜基地劳务和奖励开支120万元/年,再加上每年全镇土地流转费70余万元,累计有270余万元助农增收。此外,业主还发动浙江企业到魏家镇捐资助学,仅2024年就捐赠了10万元。