四川在线达州频道 张海波

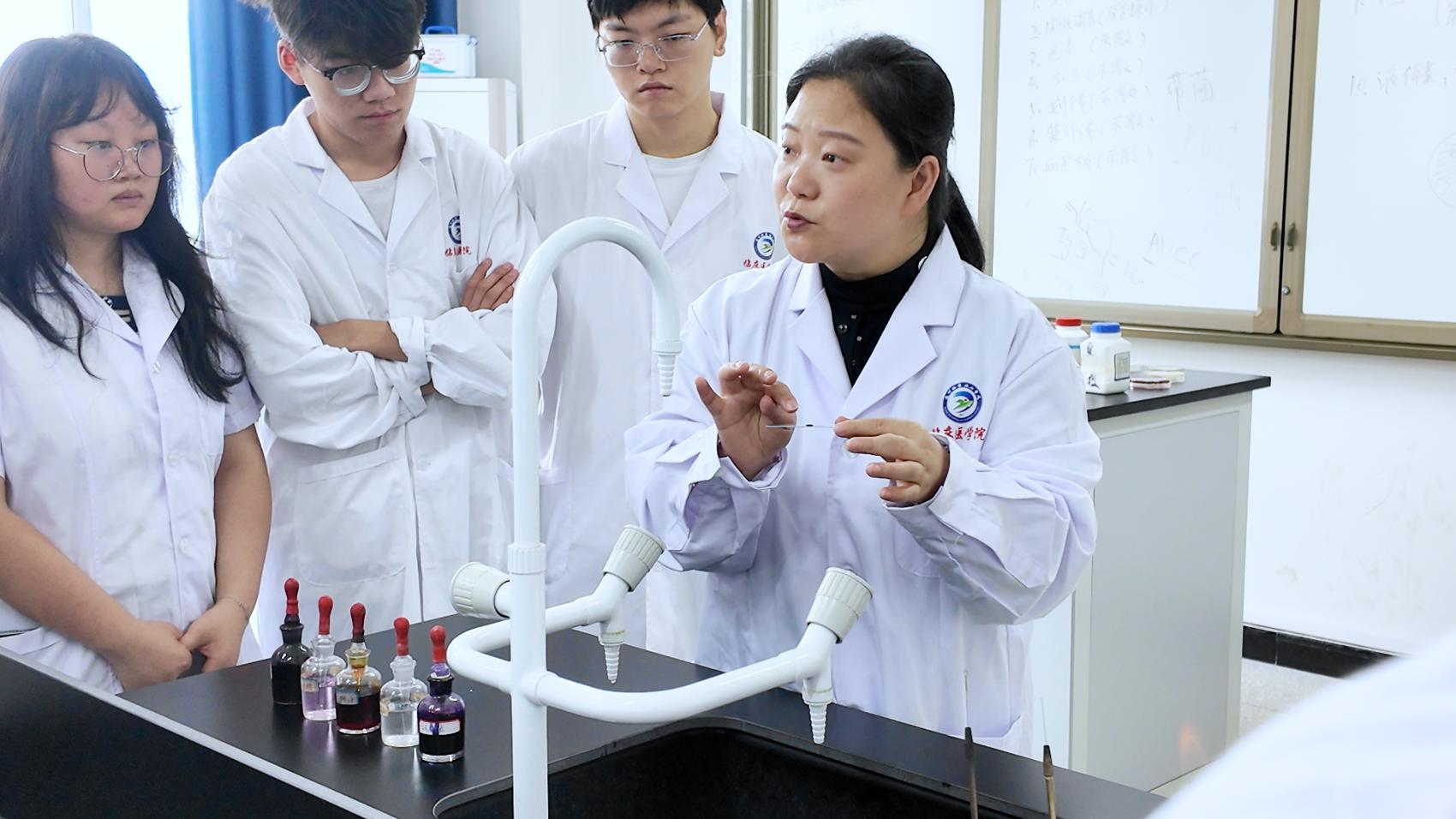

上午八点半,达州职业技术学院临床医学院的课堂上,张晓玲教授一边向同学们展示玻璃片上的菌群培养,一边在教案上标注思政融入点——这个习惯,她坚持了数十年。办公桌玻璃板下压着的泛黄照片,记录着她带领学生进行社会实践(义诊)的场景,也折射出这位四川省教学成果一等奖获得者的育人密码:医学教育的根,要扎在人民群众的健康土壤里。

“基层需要能看常见病、懂预防、有温度的医生。”为此,张晓玲创新社区医康养高技能人才培养“四化”模式:以“红医精神+医学人文”双引领实现综合化培养,构建“医+N”课程体系;通过产教融合平台与多元导师团队推进多元化协同育人;开发医工交叉课程与数字资源,打造数智化教学体系;依托“校中院”“院中校”等平台强化实践化能力培养。该模式有效破解了高职医学教育的难题,为基层输送大批复合型医卫人才,其经验后被同类学校借鉴使用。

“医学是人学,没有温度的医术是冰冷的器械。”张晓玲说,作为“强国行”专项行动团队和教师党支部的“双带头人”,张晓玲通过创新实践来系统化贯彻教师“三全育人”理念,即全员协同、全过程衔接、全场景渗透,最终形成“专业技能培养与社会责任培育同频共振”的育人新范式,为基层输送“医术与医德并重”的医疗工匠;围绕“强国行”等国家行动,通过“传帮带”计划,让资深教师指导青年教师,组织申报跨学科项目,让教师在实战中成长,将科研成果应用于教学或社会服务,体现团队价值。

当被问及工匠精神时,张晓玲用了三个词作答:坚守、精技、仁心。她将这三个词理解为“扎根式的医疗工匠精神”,即用基础技术守护基本健康,以持久陪伴替代高端干预的基层医疗哲学,最平凡的坚守往往造就最伟大的健康守护。

拍摄结束时,张晓玲正在为同学们讲解新生儿的窒息复苏方法。镜头前,这位总是自称“平凡教师”的教授留下寄语:愿同学们能够以匠心守护基层健康,用仁术铸就医者本色,愿你们成为巴山渠水间的“医学蒲公英”,老百姓炕头上的温度计。