四川在线达州频道 刘晓慧 徐洋 张海波

导读

在五一国际劳动节来临之际,我们推出“全国劳模·达州风采”系列策划,聚焦2025年荣获全国劳动模范和先进工作者称号的达州杰出代表。他们扎根基层、默默奉献,在各自领域书写不凡篇章。让我们走近这些新时代奋斗者,聆听他们的动人故事,感受劳模的力量。敬请关注!

人物名片:

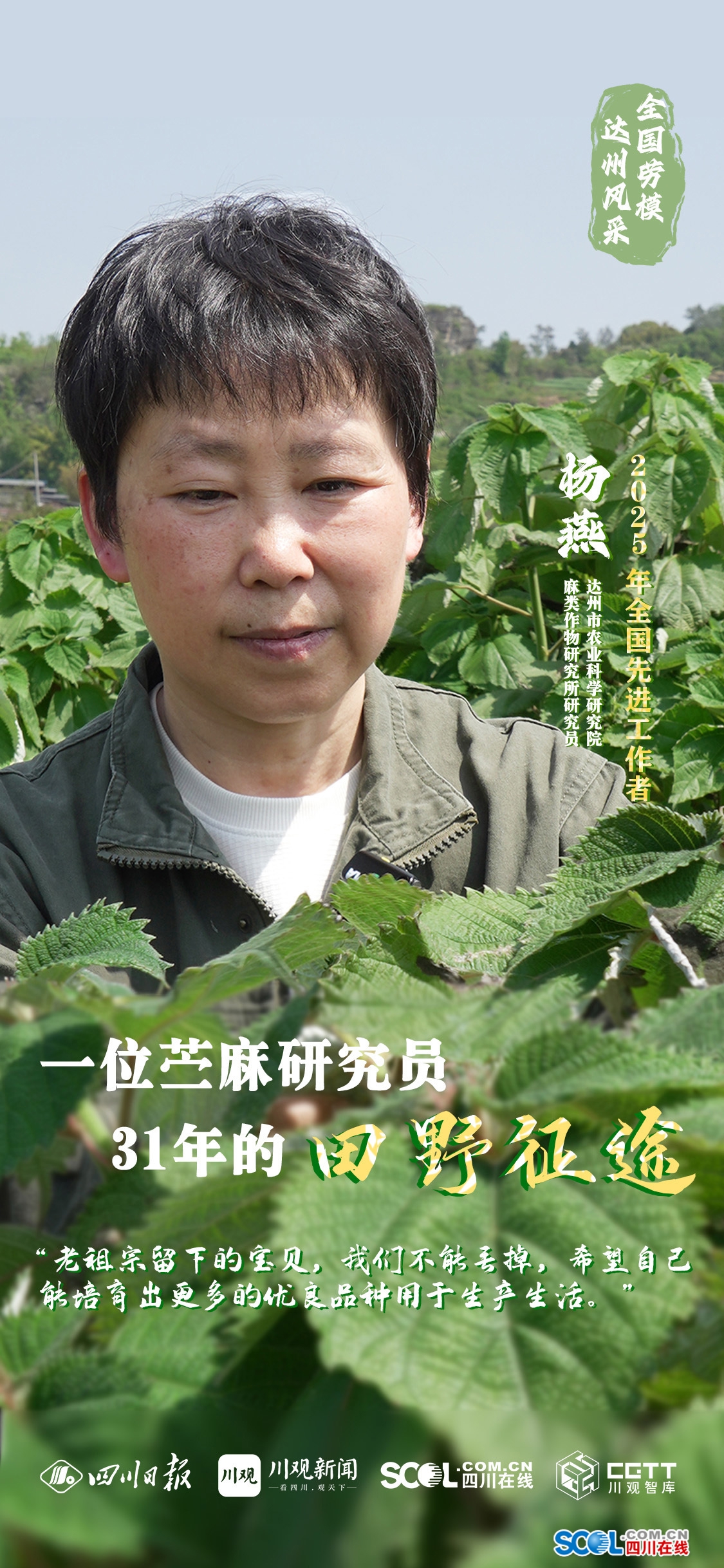

杨燕达州市农业科学研究院麻类作物研究所研究员

获奖荣誉:2025年全国先进工作者

“你们看这个叶脉走向,今年的杂交苗抗旱性明显提高了……”4月27日中午12点左右,在位于达州市通川区罗江镇的达州市农科院北斗基地苎麻试验田里,杨燕带着学生,站在一株苎麻前,指尖轻轻拨开叶片,检查茎秆、不时记录。火热的太阳炙烤着大地,杨燕挽起袖子,眼神专注得像在鉴赏一件艺术品。

作为达州市农科院苎麻研究室研究员,她刚被评为2025年全国先进工作者。当问及感受时,这位55岁的女研究员搓着布满老茧的双手哽咽道,“我觉得这就像是我的高光时刻,这不是我有多厉害,而是研究苎麻的人很少。”

从城市姑娘到“麻农”的蜕变

很难想象,眼前这位和田地打了一辈子交道的“农人”,上大学之前都没接触过农活。

1991年7月,杨燕从西南农业大学农学系毕业,便被分配到达州农科院(前身是达州市农业科学研究所)开始苎麻研究。

“以前在学校多是实验室操作,每次下田也只是测量数据和田野调查。”杨燕回忆道,到达州后,因为条件限制,带教的老师也是亲力亲为,自己也就跟着学习挖地、挑粪、打药、剥麻等,一开始手上的水泡就没好过。

让杨燕记忆犹新的是2006年的夏天。那年的达州,稻田裂缝能塞进成年人的手掌,40亩试验田里的苎麻苗像被火烤过般蜷缩。

“8月份,苎麻即将进入关键生长期,因为天气原因,我们只能每天凌晨4点干到7点,晚饭后又接着去浇水。”过往的经历一幕幕浮现,杨燕接着说,“那时正值暑假,团队女职工带着放假的孩子们也加入了抗旱行动中。”

这场抗旱保卫战持续了整整一个月,麻苗保住了,所有试验和制种地无一死亡。至今,说起保住麻苗的事,她眼里都闪着光:“那些麻苗就像自己的孩子,一个都不能少。”

也是这段经历,杨燕认识到,“农业科研工作不确定性很多,选育抗旱耐旱品种、研发节水灌溉技术、土壤改良与保水研究等,利用现代农业科学抵抗干旱等自然灾害农业科研任重道远。”

十八年磨一剑的科研坚守

“农业科研人员的责任和使命不仅要追求科研成果的创新和突破,更是要确保这些成果能够真正应用于农业生产实践中,帮助农民解决实际问题,提高农业生产效率和农民收入。”在31年的科研工作中,杨燕时刻谨记标准。

2010年,达州市农科院老一辈育种专家选育出特优质苎麻品种“红皮小麻”,以其卓越的纤维品质和高纤维细度获得了国家发明金奖。然而,红皮小麻产量低。“要想真正推动苎麻产业的发展,就必须解决高品质与低产量的矛盾。”

为了突破这一难题,杨燕和项目组反复论证,决定采取大规模杂交改良策略,这就意味着要进行成千上万次杂交尝试。

实验过程漫长且充满挑战,需要极高耐心和细致度。“每一次杂交都需要精心设计,每一个新生苗的成长过程都需要仔细观察和记录。”杨燕解释,有时甚至几年的努力,最终因为某些微小的遗传变异或是不可预见的环境因素,而导致成果达不到预期。

通过对关键因子深入研究和利用,经过数十代的杂交改良,历经十八年,达州市农业科学院终于选育出了特优质高产苎麻新品种“川苎12”和“川苎15”,使苎麻育种实现了创新突破。

让“中国草”焕发新生

科研工作是漫长、艰辛的,但杨燕有着自己的理解:“苎麻被称为‘中国草’,中国是世界上最大的苎麻生产国,在中国文化中,苎麻占据着重要地位,为中国悠久的农耕文明作出了重要贡献。”

“老祖宗留下的宝贝,我们不能丢掉。”说起苎麻,杨燕总是充满深情。她办公室的书架上摆满了各种苎麻研究书籍。

这两年,杨燕鼓励年轻人用新技术开启苎麻育种新时代,开始更多让年轻人上手。“都是这样过来的,舞台总要留给年轻人。”杨燕说得朴实,“我们以前学的是传统诱变育种,现在年轻人学的是实验室分子育种的那一套,完全不一样,我帮不上忙,但可以做好后端保障。”

所谓的“后端保障”就是当种子进入大田试验阶段,杨燕承担起栽培、田间管理,每天进行数据采集、跟踪等工作。

“现在技术手段多样,他们的天地不能仅限于这方田地。”这几天,杨燕在达州市区、大竹县两地来回奔波,忙着筹建新的100亩制种基地。杨燕说:“我的愿望很简单,就是让更多人认识苎麻,知道苎麻的好。”